Die jüdische Gemeinde in Mannheim von 1933 bis 1945

Die Mannheimer Jüdische Gemeinde gehörte 1933 mit ihren 6.402 Mitgliedern zu den größten in Süddeutschland. Bereits fünf Jahre nach der Machtergreifung Hitlers waren 1.000 jüdische Betriebe und Geschäfte in Mannheim aufgegeben oder verkauft worden. Die 500 noch existierenden wurden im Laufe des Jahres 1939 geschlossen oder zwangsarisiert. Das Kriegsende erlebten in dieser Stadt nur noch 60 Juden. Fast 4.000 konnten in den zwölf Jahren emigrieren oder fliehen. In den Vernichtungslagern wurden 2.160 Mannheimer und Mannheimerinnen ermordet. Viele Schicksale sind bis heute ungeklärt.

Bereits am 22./23. Oktober 1940, ein Jahr früher als reichsweit, wurden die badischen Juden, darunter 1.972 Mannheimer, in das Konzentrationslager Gurs (Südfrankreich) verschleppt. Gestapo und Polizei hatte sie aufgefordert, innerhalb von zwei Stunden das Nötigste zu packen. Sie durften 50 kg Gepäck, 100 RM und "Reiseproviant" mitnehmen. Bereits auf dem Transport und in Gurs starben 655 Menschen aufgrund der katastrophalen hygienischen Bedingungen. Ab Sommer 1942 wurden die meisten nach Auschwitz deportiert und ermordet.

„freigewordene Wohnungen“

Einen Tag nach der Deportation von 1.970 Menschen jüdischer Herkunft aus Mannheim ließ Oberbürgermeister Renninger Bekanntmachungen im Hakenkreuzbanner und in der Neuen Mannheimer Zeitung absetzen: wegen der "frei gewordenen Wohnungen" solle abgewartet werden.

Versteigerungen durch das Finanzamt

Der Oberbürgermeister, der Polizeipräsident und ein Vertreter der Handelskammer entschieden Anfang November 1940 über die "Verwertung jüdischen Vermögens". Zwei Wochen später annoncierte das Finanzamt Versteigerungsanzeigen mit dem deutlichen Hinweis auf "Haushaltungsgegenstände aus nichtarischem Besitz".

Verwertung von beschlagnahmtem Umzugsgut

Zahlreich sind die Mannheimer Dokumente über die Verwertung des aus dem besetzten Europa zusammengeraubten jüdischen Eigentums und des zurückgeholtes Umzugsgutes jüdischer Emigranten. Insgesamt sind 408 Güterzugwaggons mit Lifts, Kisten und Koffern nach Mannheim geschafft worden.

Suche nach Kunst und Wertgegenständen

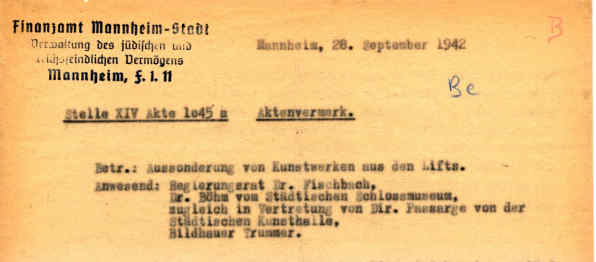

In dem geraubten Umzugsgut der Emigrierten wurde Wertvolles vermutet, das es "zu versilbern" galt. Das Finanzamt hatte eine spezielle Stelle, die "Finanzverwaltung des jüdischen und reichsfeindlichen Vermögens", eingerichtet die in F1,11 ihren Sitz hatte. Dies war die Adresse der Klaus-Synagoge, die in der Pogromnacht 1938 verwüstet worden war.

Zur „Aussonderung von Kunstwerken aus den Lifts“ arbeitet das Finanzamt mit Experten zusammen: Den Direktoren der Mannheimer Kunsthalle und des Schlossmuseums sowie mit einem Bildhauer.